责任编辑: gzminzu.com

“有时我会觉得,在艺术这条道路上,并不是因为你追求的那件事情本身有多伟大,而是你为了确认它,所付出时间的长度和厚度,最终决定了那件事情的意义。”

对话中,蒲英玮始终保持着理性和耐心。无论是对作品描述、创作复盘,还是有关各类争议的回应,他都尽量给出态度明确、条理清楚的阐述;但与此同时,他似乎又回避对自己的创作哲学下定义,转而倾向于将结论搁置在一种“悬而未决”的维度上。

这种对“直白”与“留白”的共同坚持,也像是一种提醒:眼前这位35岁的艺术家,正在迎来一次关键的创作迭代期。他需要对既有的脉络有清醒的认知,但比这更重要的,是让自己保持在一种“生成中”的开放状态里。

一个多月前,佛山顺德,蒲英玮的个展“新世纪百科”(New Century Encyclopedia)在 和美术馆 拉开了帷幕。

彼时,南方的夏日正被充沛的雨水渲染得一片茂盛氤氲。而在美术馆以清水混凝土为基底的建筑内部,包括绘画、装置和影像在内的100多件艺术作品,在素白色的环形空间里呈现着另一种“斑斓”。

一座宽大的书架横向而立,书架上陈列着1000“册”由陶瓷烧制而成的仿真书本。这些“书目”,呈现出不同的色彩和光泽,有的是凝重的红,有的则如雪山一般,浮现着由白渐变而成的蓝。

书架的一侧,四张大尺幅的画作占满了一整面主墙。画布上,仍然可以辨识出蒲英玮为人所熟知的创作主线:堆叠、混沌的色块与符号,描述着不同文化、权力和意识形态在时空里的搅拌和对峙;而若是再仔细观察,又会在那些抽象的线条、色彩和飞白之间,发现中国山水和泼墨画法的笔迹。

这些作品,大都是蒲英玮在过去三年间完成的新作。串联这些创作的灵感基础,来自他在同一时期所开启的一系列环球旅行。那些行程以中国的华北为开端,并逐步覆盖了包括整个前南斯拉夫地区、非洲的肯尼亚、以及战火中的乌克兰在内的广泛地理区域。

蒲英玮坚持强调,他在世界间的行走,和主流的旅行攻略、或人文游记截然不同。对他来说,“旅行”是一种带有强烈主观性的“创作”。他希望通过身体力行的游历,为自己的思考和实践构建出新的“锚点”,进而把创作推向新的纵深。

“开启环球旅行的初衷,也是希望能让我的工作背景得到更新”,蒲英玮说:“我期待外界对我的认知,能在‘海归’、‘后殖民议题’等标签之外,认识到我是一个以‘世界’为背景的艺术工作者。”

“蒲英玮:新世纪百科”展览现场,2024,图片致谢:和美术馆,摄影:刘相利

“蒲英玮:新世纪百科”展览现场,2024,图片致谢:和美术馆,摄影:刘相利 在近几年中国当代艺术的舞台上,蒲英玮被划入了“聚光灯所照亮的青年艺术家”之列。这为他的创作带来了某种光环,但在随之而来的评议中,也不乏苛责之声。

提到外界的质疑,蒲英玮仍然保持着敏捷的反馈:对于部分批评,他认为“的确有一定的道理”,但那些批评所触及的问题,其实并没有超出他“原有的认知范围”。接着,我又请他对当前的创作状态做出自我点评。这一次,蒲英玮陷入了相对长时间的斟酌。

在蒲英玮看来,他并不是那种被市场的法则框定、并可以无限配合的艺术家。而且他也觉得,人们或许忽略了,他在获得目前的关注度之前,其实也经历过漫长的耕耘和摸索期。而因为走过了那个相对孤独的阶段,他对于艺术生态的现实和冷峻,也增添了更多冷暖自知的清醒;对任何来自外界的标签,也会保留着矛盾和紧张感。

“所谓艺术的‘抵抗性’,其实就是一种日新月异的东西。它要求艺术永远要处在‘突破边界、成为常态、并再次寻求突破’的过程中。”

从某种角度看,蒲英玮在当下以“漫游”所开启的创作迭代,其实也是一场与艺术生态法则之间的“赛跑”。在这场角逐中, “标签”既代表着“认可”,也是一种“昭告”。随着艺术家的创作被贴上了标签,被陈列于公众和市场的高光里,也意味着他在某个阶段的创作宣告了“死亡”,这催逼着他必须开启新一轮的突破和探索。 按照蒲英玮的话说: “只有在标签被‘贴上’、被‘撕掉’、和被‘覆盖'的过程中,艺术的认知才会被更新。”

对于任何一位艺术家来说,贴上标签,揭掉标签,即是一种宿命,也是一种使命。考验着TA对于艺术生命力的终极认知。

蒲英玮说,如今他会格外相信,推动一位艺术家不断向前的那个原动力,并不来自外界的肯认,甚至也不是时运的加持,而是来自于艺术家自身的胆魄、以及对于自己持续的确信。这种自我确认,必须深深刻在生命的信念里:

“艺术家总要面对很多石破天惊的时刻,所以他必须拥有构建自己生命强度的能力,要敢于用一生去践行一种独特的、可能是‘无意义’的准则。 能够把自己的表达最终变成一种‘存在’,这就是厉害。 ”

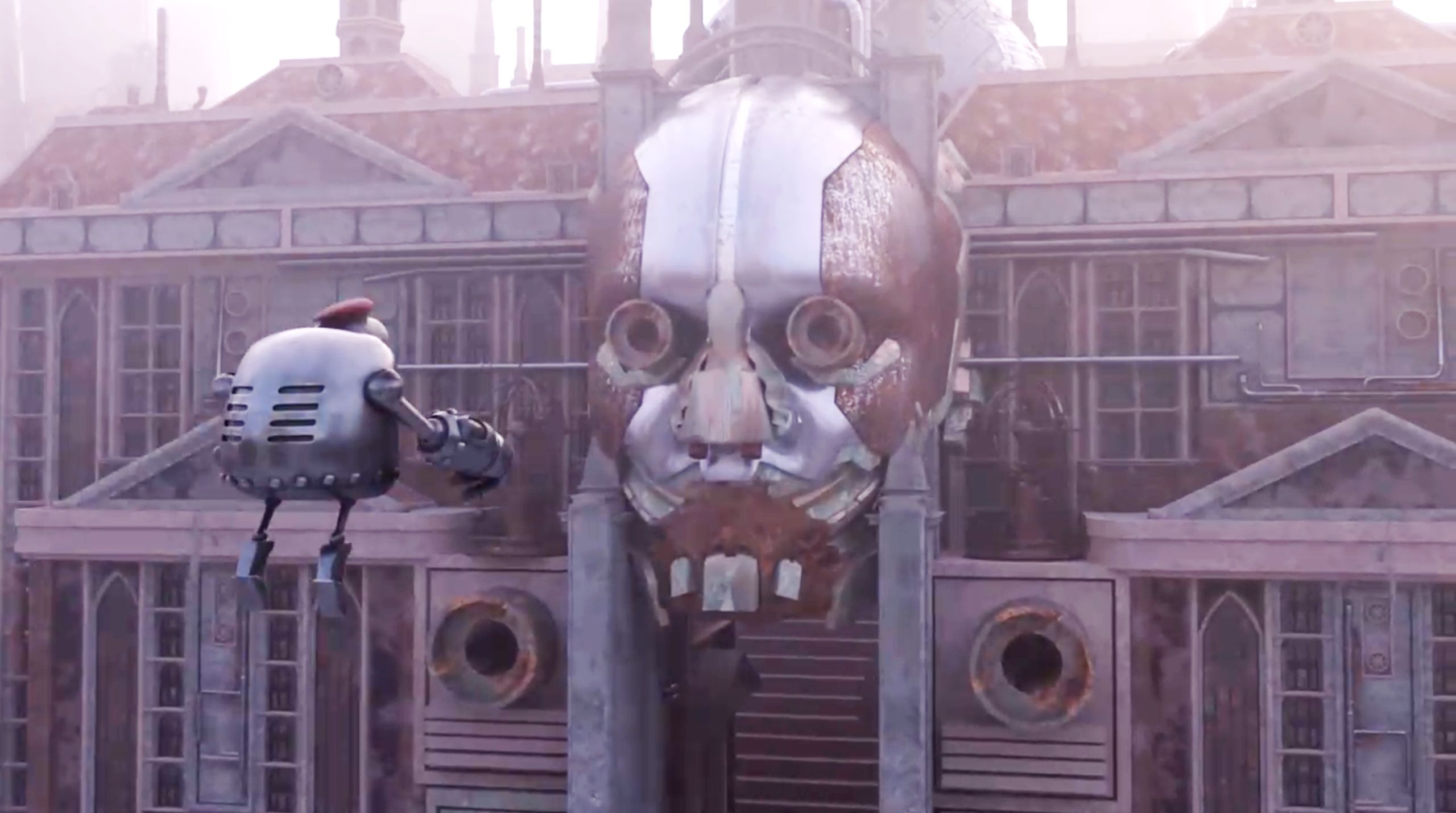

展览中呈现了一部全新的动画影像作品《新世界百科》。片中的主人公--机器人“PAPU”--也是蒲英玮本人的自传形象。图为《新世界百科》动画截帧。

展览中呈现了一部全新的动画影像作品《新世界百科》。片中的主人公--机器人“PAPU”--也是蒲英玮本人的自传形象。图为《新世界百科》动画截帧。 对话蒲英玮(文字经受访者审校)

1,世界

有时我会觉得“全球化”是一个很局限的概念,就像好莱坞的大片

lymagic.com(简称FTC):这次《新世纪百科》展览的一个重要线索,是你从2021年8月开始的几次世界旅行。能否谈谈你对这些旅行的规划过程。

蒲英玮: 今天在很多旅行文学或者艺术家的创作叙事中,都会提到“重走XX道路”的说法。我在规划旅行的时候,也受到过他们的启发,但最终还是决定生成一条与之不同、在此前不曾存在的路线。我希望能“发明”一条属于我的“路线”。

历史中很多路线的形成,都是由诸多动态的因素共同促成的,直到最终回头去看的时候,它们才被梳理成为某种精神符号。就像“长征”或“丝绸之路”,它们与“80天环游地球”是完全不同的概念。我也因此定下了原则,要以自己的亲身实践,去生成属于自己的路线,形成自己的历史叙事。

FTC:在世界旅行的过程中,“中国艺术家”这个身份,对你会产生什么样的影响?

蒲英玮: “中国”会一直影响我的思考。比如我选择去探访那些前南斯拉夫地区的纪念碑,也是因为我觉得在那些场景中,存在着能触动到我的东西。

今天在社交媒体上,可以看到很多关于那些纪念碑的图像和文字,但是到了现场,当亲身面对它们的时候,还是会产生出很不一样的感受:首先我会觉得它们很“亲切”;而身为一个艺术家,接着我又会从内心生出一种信心:我坚信一定会用自己的创作重新把它们激活。

FTC:当你今天行走在这些国家,当地人对于你这个“外来者”的态度是什么样的?

蒲英玮: 首先我会觉得,对于我这个中国人,的确会存在一些先入为主的东西。比如在肯尼亚,有的当地人或许会因为中国的援建项目而受益,所以他就会更喜欢你一些;而有的人则会骂骂咧咧的。反正你会遇到各种意料之外的情形。

但是我更深的感觉是, 归根到底,人性其实还是普遍相通的。 无论是在肯尼亚还是在乌克兰,当你表达出愿意交流的态度时,没有人会一直保持敌意。

FTC:所以当接触到实际的地方和人,“全球化”或“去全球化”这类趋势性的概念,也会变得很具体、很因人而异。

蒲英玮 :我有时会觉得“全球化”很像一种工业产品,就像好莱坞的电影,我们常常会在电影院看到各种好莱坞大片,但是来自欧洲的影片却不多见。这并不意味着欧洲国家不生产电影,只是他们的电影没有那么全球化。

所以有时我会觉得“全球化”是一个局限的概念,世界上的很多部分,其实并没有被归类到其中。比如一个非洲小国,从市场到基建,或许不具备任何条件,让你能有机会注意到它,它也自然不会出现在你的全球化认知里。但是在那个小国家,其实也会有人在生活和创作。

所以我希望通过我的旅行,首先对自己的全球化认知做一个更新。在此之前,我们所理解的全球化,基本上是由发达国家以及它们与中国的关联所塑造的。

蒲英玮,《世纪》,2024,综合材料,400×200cm,图片致谢艺术家

蒲英玮,《世纪》,2024,综合材料,400×200cm,图片致谢艺术家  蒲英玮,《珍龙取水(聊斋志异:从天堂、地狱、资本主义带来的形象)》,2021-2022,综合材料,200×300cm,图片致谢艺术家

蒲英玮,《珍龙取水(聊斋志异:从天堂、地狱、资本主义带来的形象)》,2021-2022,综合材料,200×300cm,图片致谢艺术家 2,自我

我希望大家看到一个有热情的人和他接触世界的方法,而不是某种公共性的套路

FTC:当这些旅行经历最终转化为作品,呈现的形式和风格又是很多样的。在展览现场能看到绘画、雕塑还有视频。能否举例谈谈它们的创作过程?

蒲英玮: 《世界图书馆》这组陶瓷作品,灵感和去年我在乌克兰的旅行有关。当时我在基辅见到了那座巨大的“祖国母亲”的雕像,雕像的下面是一座博物馆,进去后却发现,很多展厅已经被黑布封上了,因为里面的内容都是和俄罗斯有关的。这时你会意识到,两国曾经是关系紧密的战友,但如今那段历史已经不能被强调了。

接着我也看到,乌克兰境内的很多和俄罗斯有关的街道、地名都已经被重新修改过,这让我想到了历史中的“焚书”。进而我会想到:如果将一本书包裹在陶泥里,然后丢进火中,里面的那本真书最终会被烧焦、消失,而裹在外面的陶泥又会被塑成书的形状。这中间会有一种“一死一生”的意向。

这个想法在落地制作时,最终出于技术考虑,就变成了单纯烧制陶泥书本的翻模。而因为陶瓷在烧制的过程中,质地会非常多变,所以最后得到的那些“陶瓷书”,釉质会出现不同的质感和颜色,有的像黑煤渣,有的则会呈现为由白向蓝的渐变,就像塞尔维亚的雪山。

未来我会考虑用不同地方的陶土去制作不同的陶瓷书,这个“图书馆系列”或许会发展为长期计划。

蒲英玮,《世界图书馆》,陶瓷,尺寸可变,2024,图片:和美术馆展览现场,摄影:刘相利

蒲英玮,《世界图书馆》,陶瓷,尺寸可变,2024,图片:和美术馆展览现场,摄影:刘相利  《世界图书馆》(局部),摄影:蒲英玮

《世界图书馆》(局部),摄影:蒲英玮 FTC:驱动你展开全球旅行的动力,是“外观”,了解外部世界;还是“内观”,了解自己?

蒲英玮: 更多还是“内观”。

现在一些艺术评论者,会把我的创作解读为一种对外部宏大世界的观察,这其实是一种 误解 。在我看来,我所表达的,还是我作为一个个体,如何去建立属于自己对于世界的认知。这种认知过程归根结底的目的是“完善自己”。

FTC:除了看到你对自己的探索,对于那些走进展览现场的观众,你希望他们如何理解你所描绘的“世界”?

蒲英玮: 我只代表一个探索世界的个体样本。我去乌克兰,并不是为了要对当地的社会政治形势发表一番点评。我的目的还是希望,当更多人在信息茧房中讨论乌克兰的时候,我自己能切身到乌克兰的实地去看看那里到底在发生什么。我希望大家能看到一个有热情的人,以及他去接触世界的方法,而不是看到某种公共性的套路。

FTC:这种表达的“主观性”和“个性化”,对于你的创作来说很重要吗?

蒲英玮: “主观”可能算是我的一种特质。包括我的写作,我在书写别人的时候,文字里的主体性也会非常强;而有些写作者就能做到特别客观,能在文字中把自己隐去。

要求我在认知过程中做到特别客观,对我来说是很有难度的。在我看来,对于一件事,你既要好奇地扑过去,同时又要求自己保持客观,这有点违背初衷。

FTC:这种“主观表达”如何避免“自我沉溺”?在今天“以自我为中心的表达者”也挺常见的,但那种表达有时也会招来反感。

蒲英玮: 这中间的平衡可能就在于,我会 保持一个意识 :我所表达这些东西,仅停留在我个人的层面的,所以我对“他者”的存在也会比较有意识。尤其是在表达某些公共性问题的时候,会特别强调所说的都是我个人化的东西。

你说的那种“自我表达”之所以会被讨厌,可能还是因为那里面有一种“爹味”:把自己的表达当做真理。

蒲英玮在乌克兰基辅

蒲英玮在乌克兰基辅 3,标签

如果你因为害怕被贴标签就不画画了,那其实是你被那个标签给“玩了”

FTC:你此前曾提到,这次展览标志着你的创作进入了一个新的阶段。如何理解你的这次创作迭代?

蒲英玮: 当一个艺术家诠释某个他所理解的概念时,随着他的观念和表达被广泛接受,被放进了博物馆,他的认知和批判也就失去了原本的革命性。这并不是说这种艺术是不成功的,所谓艺术的“抵抗性”,必须是一种日新月异的东西,创作永远要处在“突破边界、成为常态、再次寻求突破”的过程里。

在今天,一个艺术家的“主张”和“语言”必须同时确立,他的艺术才算成立。这也意味着,艺术家需要对自己的认知不断更新,同时还要不断产生能够匹配那种认知的艺术语言。“观念”和“语言”总是在无止境地交替向前,推进着创作。

对于这次展览中呈现的变化, 我认为是“语言”领先于“观念” 。我希望人们能注意到,我在对语言的推进中,体现着突破的勇气。

FTC:能否举例说明一下“艺术语言”的更新?

蒲英玮: 展览中有一组比较重要的作品是《四季今变》。在我过去的创作中,作品的表达往往会与某个历史阶段相呼应,作品的语言风格也会伴随着鲜明的意识形态。 而《四季》的语言则是更为融合的,但与意识形态的对应变弱了。

如果仔细观察《四季》的创作语言,可以看到民国时期最早那批留学东洋和西洋的中国艺术家的影子。那个时期的艺术家因为历史的特殊性,既可以接触到传统的国画教育,同时也要面对西方激进的现代主义。所以中西方的艺术节奏会天然存在于他们的创作里。

观看他们作品,有点像阅读鲁迅的文字,那是一种介于白话文和古文之间的风格,那种风格如今已经不存在了,在鲁迅之前也不曾存在过。

通过这种脉络连接,我想用自己的创作去丰富对一个时代的理解。 或者说,我想用作品去“发明一个时刻”,通过对那个“时刻”的重新审视,人们可以进一步反思:我们今天所处的时代也不是“扁平”的,并不是一个用“屏幕时代”、“社交媒体时代”就可以简单标签化的时代。在今天,同样有很急迫的古今问题、中西问题需要去面对和解决 。

蒲英玮,《四季今变:春、夏、秋、冬》,2023-2024,300×200cm×4(组合),综合材料,图片致谢艺术家

蒲英玮,《四季今变:春、夏、秋、冬》,2023-2024,300×200cm×4(组合),综合材料,图片致谢艺术家  《四季今变:夏》

《四季今变:夏》  《四季今变:冬》

《四季今变:冬》 FTC:和此前相比,你的创作在这个“新阶段”最显著的变化是什么?

蒲英玮: 最大的变化,就是在“创作的语言”和“意识形态的议题”之间有一种“相互解绑”的过程 。我的创作更加松弛了,我在今天有理由可以去联结一些不那么意识形态化的东西,比如,我可以去创作一个温馨、纯粹的爱情故事。

FTC:这种“松弛”的内在原因是什么?疲劳感?还是好奇心有了新方向?

蒲英玮: “疲劳感”是双向加持的。一方面这些年我一直都在讨论相似的题目;另一方面,因为疫情之后,大多数艺术家的展览都停留在了国内,展览频次变高了,但表达的多样性却更少了。

每个月都要有曝光、都要有交易完成,这其实也在迅速消耗作品的可讨论属性。本来或许可以推敲五年的东西,现在两年内就成了消费品。一个艺术家要面对来自内部外部的相互作用,我的 一个很大的困惑 也在于此。

但这并不是说我拒绝“标签化”。 从某种角度看,艺术家就是在生产一种“象征状态”。有时只有当你成为了“标签”、当你的批判性作品被放进了美术馆,才说明你在某个阶段的创作使命已经达成了。只有在标签被“贴上”、被“撕掉”、被“覆盖”的过程里,艺术的认知才会被更新。

我也不反对“商业化”。因为我相信,自己下一步的创作能量一定可以超越当下商业和媒体对我的塑造。艺术家最终还是要对自己的更新能力有信心,如果你因为害怕被贴标签就不再画画了,其实是你被这个标签给“玩了”。

《基地》,2023-2024,60×40cm 布面油画、丙烯、丝网印刷、油漆笔、克莱因蓝漆,图片致谢艺术家

《基地》,2023-2024,60×40cm 布面油画、丙烯、丝网印刷、油漆笔、克莱因蓝漆,图片致谢艺术家 4,批评

有些批评是有道理的,但是并没有超越我的认知范围

FTC: 你回国发展的时间是在2018年,现在你会如何看待那个时点?

蒲英玮: 在我回国的时候,类似“后殖民”、“黑人”等问题,在国内还没什么人讨论,甚至有人会质疑,那些议题与在中国生活工作的艺术家有什么关系。但至少这些议题是和我的个人经历有联系的,于是我就发表了相关的创作,然后也确实因此得到了一些关注。

在我看来,当时的中国艺术领域还是一个百花齐放的状态 :市场没有那么强势,藏家又有了一定的资本积累,大家愿意拿钱去广泛地做一些实验性项目。

但疫情以来, 行业的内卷呈现出两个形势: 一个是艺术的平台变小了,只剩下国内市场为主的范围;同时竞争的人也变多了。“卷”慢慢成为了常态,结果就体现为:对于艺术品的选择,人们会更加看重回报率。

FTC:现在关于你以及所谓“90后艺术家”群体,也存在着一些批评。对于其中有关你的批评,我大致总结为:“表达的形式感虽然突出,但缺少有力度的情感、思辨和观点,而且在创作中也存在与市场的彼此迎合”。你是否认同这种概括?对于批评你又怎么看?

蒲英玮: 关于我的创作一直都有批评。我也觉得那些批评的声音是做过一些功课的,其中是有思辨的,这是挺好的事情。但我也会认为,有些批评提到的观点,其实是在我的思考路径中“已经走过的东西”。

首先,在今天当然可以做更生猛、直接的创作,但如果整个展览都要保持那种基调,这个展览可能根本就不会发生。

同时在我看来,对中国当代艺术来说,“市场”并不代表腐朽。在今天并不存在一种艺术,可以做到完全脱离市场,还能去影响到更多人。市场也是一种传播机制,只不过在这个传播的过程中,涉及到了金钱和交易。但有些批评者,会始终将“市场”和“学术”分割来看,认为这两者一辈子都不应该交汇在一起。

不能否认,中国艺术市场还没能像西方那样,形成稳定的基础建设,可以让市场价值和艺术价值更和谐地相处。那么在这个阶段,中国的艺术家该怎么做呢?有的人可能会完全拒绝市场,一辈子都不再售卖作品了。但我可能会选择在尽力保持自己个人表达的基础上,去将作品市场化,去传播它们,让更多人能看到。

另外,我还想说的一点是,因为交易的因素,我可能常会被归类为“90后”这个创作群体,但我的艺术实践其实可以追溯到更久远的时间, 这是一个底层的不同 。当然,大家不太会去关注更久之前的工作,这个也很正常。但是我会觉得,有些批评虽然是有一定道理的,但是那些批评所针对的,还是我创作经历中的一个局部。在我看来,它们并没有超越我的认知范围。

FTC:你会如何评估当下自己处理创作命题的能力?

蒲英玮: 距离我的理想状态肯定还有很大的空间。现阶段的工作,只是在把创作和我对世界的热情重新嫁接到一起,我还没有开始真正处理这个命题。最后见真章的,还是要看能否创作出新的作品,以及通过这些新的作品,我的创作能否留在艺术的脉络中。

《新世界百科》动画截帧,导演:蒲英玮,2024,素材致谢艺术家

《新世界百科》动画截帧,导演:蒲英玮,2024,素材致谢艺术家 5,胆魄

能把自己的表达变成了一种“存在”,这就是厉害

FTC:你骨子里是一个自信的人吗?

蒲英玮: 我是自信的。我甚至会觉得,所谓“野心”,对于一个艺术家来说是决定性因素。在“职业艺术”这条道路上,“野心”决定着一个创作者是否可以无限创新。

很多人都说毕加索“装逼”,但我也觉得毕加索的那种出言不逊,正是真正应该属于艺术家的“情绪”,代表着他敢于凌驾于很多事情的勇气。

艺术家总要面对很多石破天惊的时刻,所以他必须拥有足够的精神强度,在了解和尊重历史的基础上,表达出自己超越日常生活的那个“神来之笔”;艺术家还需要拥有构建自己生命强度的能力,敢于用一生去践行一种独特的、可能是“无意义”的准则。能够把自己的表达最终变成一种“存在”,这就是厉害。

《新世界百科》动画截帧,导演:蒲英玮,2024,素材致谢艺术家

《新世界百科》动画截帧,导演:蒲英玮,2024,素材致谢艺术家 FTC:从一个艺术家“自省”的角度出发,在创作这条路上,现在还有让你感到忧虑的事情吗?

蒲英玮: 没有。我想实现的东西很庞大,在目前的阶段,我只能一点一点地接近它。

在这条路上或许并不会出现越来越多的同路人:跑道上最终可能只剩下你自己,但你必须继续跑。而且还有很多东西是未知的,我还是在摸着石头过河,也许最终发现要过的是一片大海, 但现在唯一能清楚的,就是必须要“过”这件事 。

我也清楚当下的自己是幸运的,仍然是被市场和资源所青睐的艺术家。但我会提醒自己不要把这些东西太当真,成绩不会是永久性的。或许有一个时刻,外部的反馈会变成“骂声居多”,对此我自己心里应该有点数。

我也曾经历过“nothing to lose”的阶段。我相信,只有当你拥有了一个自己所相信的、有使命感、有贡献价值的创作方向,自信才会源源而来。这种相信,其实也是你唯一能把握的东西。

文章编辑: gzminzu.com